オーケストラが、

すばらしい演奏を披露してくれるには。

楽団を構成するものたちが、

それぞれ独自の役割を持ち、

課せられた仕事に専念する姿がある。

たとえば東京フィルハーモニー交響楽団には、

多くの楽団員が在籍しているでしょう。

なかでも指揮者は花形の職業でしょう。

楽団のホームページをみれば指揮者の存在感は大きく扱われ、

ドーンと全面おしされていますね。

すると指揮者がいて、あとは楽団員がいて、というように早合点したくなります。

ですがそれだけでは、いい演奏会が実現できないようです。

実際は「これまでの定期演奏会に登壇した指揮者一覧」という東京フィルハーモニー交響楽団の

ホームページをみれば、

多くの指揮者の方々が掲載されています。

定期演奏会で指揮をする指揮者は、

常任されているわけではありませんから、

比較的短期間での楽団との関わりになる。

楽団員のひとりひとりの状況をつぶさに把握して人間関係を何年も前からの知り合いであるかのように、

互いを知るようなことも難しいでしょう。

それに楽団員も数多くの定期演奏会に登壇する指揮者について、

常任の指揮者と同様でいこうとするのにも無理があるでしょう。

すると

「指揮者」と「数十名もの壇上に上がる楽団員」との間に、

中間管理機構として「バンドマスター(=バンマス)」という縁の下の力持ちが必要になります。

「指揮者」と「数十名もの壇上に上がる楽団員」の両者をサブリーダーとして双方の情報を把握し、

中間地点で掌握、情報を適切に編集しつつ中継し伝えます。

そのような遂行する役目を担う存在がなければ、

大所帯のオーケストラは統一感ある成立にまで

短期間でクォリティ高くなれるまでたどり着けないのでしょう。

つまり

指揮者 ←→ バンマス ←→ 楽団員

このような仕組みになっていることを把握してくださいね。

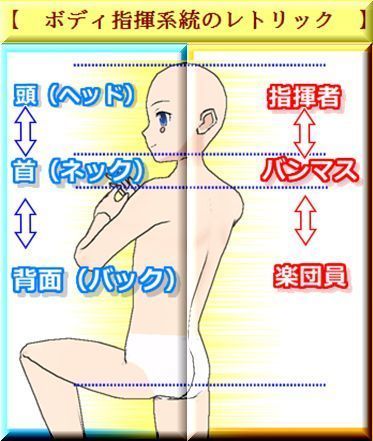

次に、人体の脊椎操作をオーケストラの指揮命令系統と同様にたとえて考えてみましょう。

指揮者 ←→ バンマス ←→ 楽団員

それに呼応するのが

頭(=指揮者) ←→ 首(=バンマス) ←→ 背部(=楽団員)

となるでしょう。

首が頭部の進行方向の指揮を背部に伝えます。

背部の支が頭部を支える力を首が中立ちます。

頭と背部の中間管理職として首が双方を熟知してベストな連携をしてくれる。

そして首には頭部のもつ脊椎操作をかなえるコンダクター役を擬似的にかなえる強力なパワーを持ち、

同時に背部の頭部を支える仕事の直接的仕事を操作的にかなえているのもここの部分に集約されます。

つまり頭部や背部に直接置き換わるものではないが、

その両者の機能をかなりの割合で併せ持つ存在が首。

両者の役割を身をもって知っている首だから、

うまく脊椎全体の統合的操作の裏ボス的存在。

優れたバンマスがいるすばらしいオーケストラのシンフォニーを聴きたくありませんか。

それと同様にあなたの首が頭部と背部を絶妙に関連付け一体感を醸しだしたときのシンフォニー。

超絶かっこいい自然体を体験してみたくありませんか?

それをかなえるのが首の役目なのです。

首は、精神的ストレスが募り緊張すればすくんでみたり、

スマホを頭を前にたれて覗き込み操作を続ければ負担を蓄積していきます。

デスクワークのお仕事で、やんごとない状況で疲労していく場合もあるでしょう。

すでに首の深部に負担をもつ方が多くおられるのだと、お客様に教えていただきました。。。

首の役割を、

頭部との関係と、

背部との関係と分けて分析をなさってください。

そして不断にオーケストラの名演奏を奏でつづける裏方として首を機能させるよう訓練していってください。

首のお役から目を離さないことです。

頭部への伸びやかさと中心軸を感じ創りだしつづけるのです。

自律神経系の良否も、この意識から効いてくるといえるものだから。

最後に、参考までに。

私がヤムナボールを利用してヘッドマッサージをし続けて感じていることは、

首の緊張は頭部の頭皮や表情筋、特に顎関節周りの筋肉の凝り化が強ければ、

その強さに比例して快適性を失うようだと感じられました。

首に意識を向けにくい方で、

相応にすでに筋膜リリースを受けて緩んでいる方や、

もともと柔軟性が高い方々はヘッドマッサージが首への意識を高める助けになるでしょう。

ただ腰背部の筋や臀部などの筋肉群が硬化が著しい方の場合は、

深めにヘッドマッサージを取り組みすぎると、

かえって頭皮が胴体部分の硬化萎縮した筋肉群に引き下げられて、

頭部の縫合の開きが悪化するものです。

ですからそのような背部が硬い傾向がある方々は、

逆効果になる恐れもあります。

先行して背部の筋膜リリースを受けることをお勧めします。